- 最新情報

- 書籍

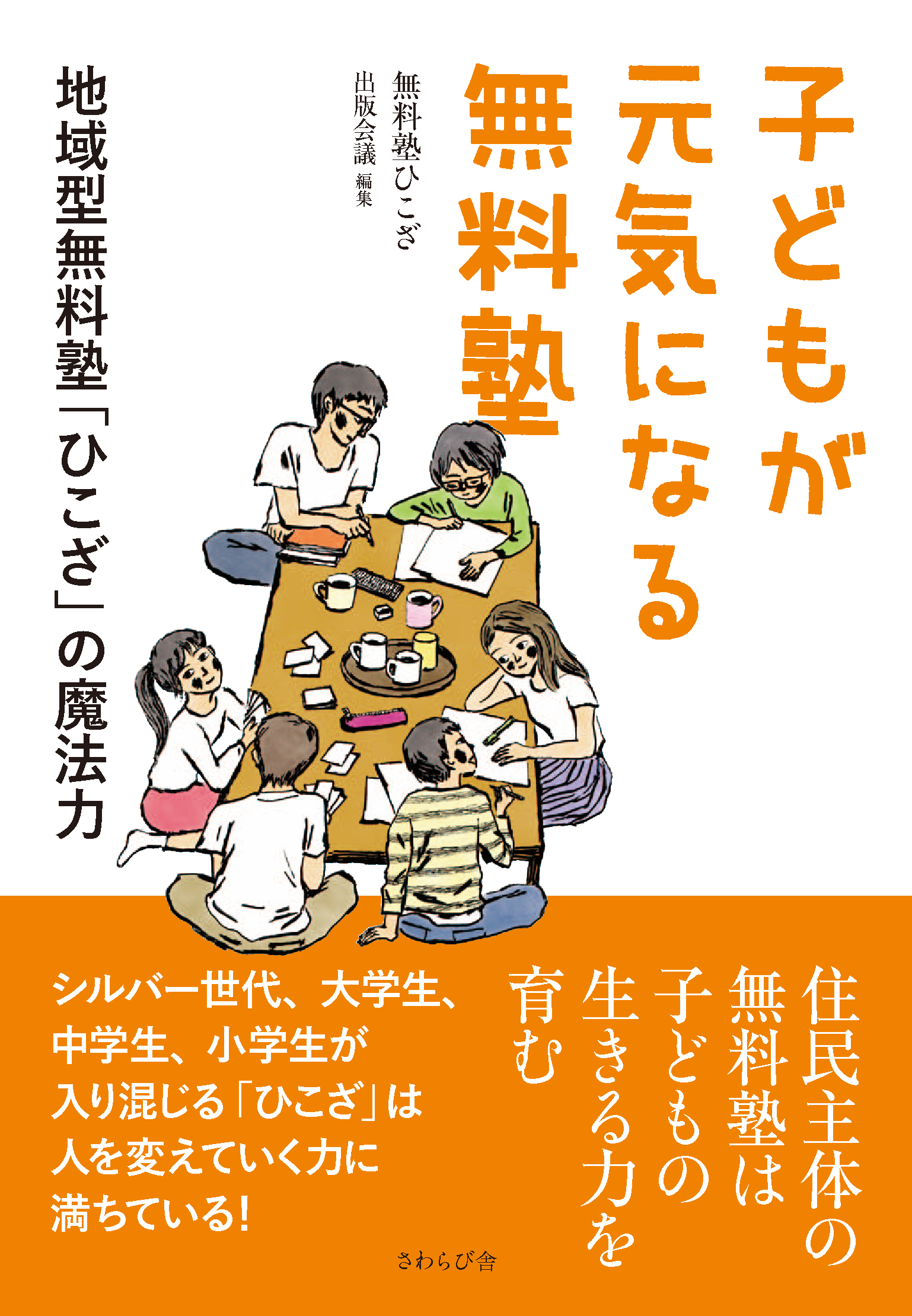

子どもが元気になる無料塾 地域型無料塾「ひこざ」の魔法力

子どもの生きる力を育む地域の居場所づくり。 すべての子どもの学ぶ権利を守るために、地域住民が自主的に立ち上げ、無償ボランティアで、学習支援を行っている無料塾「ひこざ」。その歩みを紹介する。 編集:無料塾ひこざ出版会議四六判/並製/160頁I

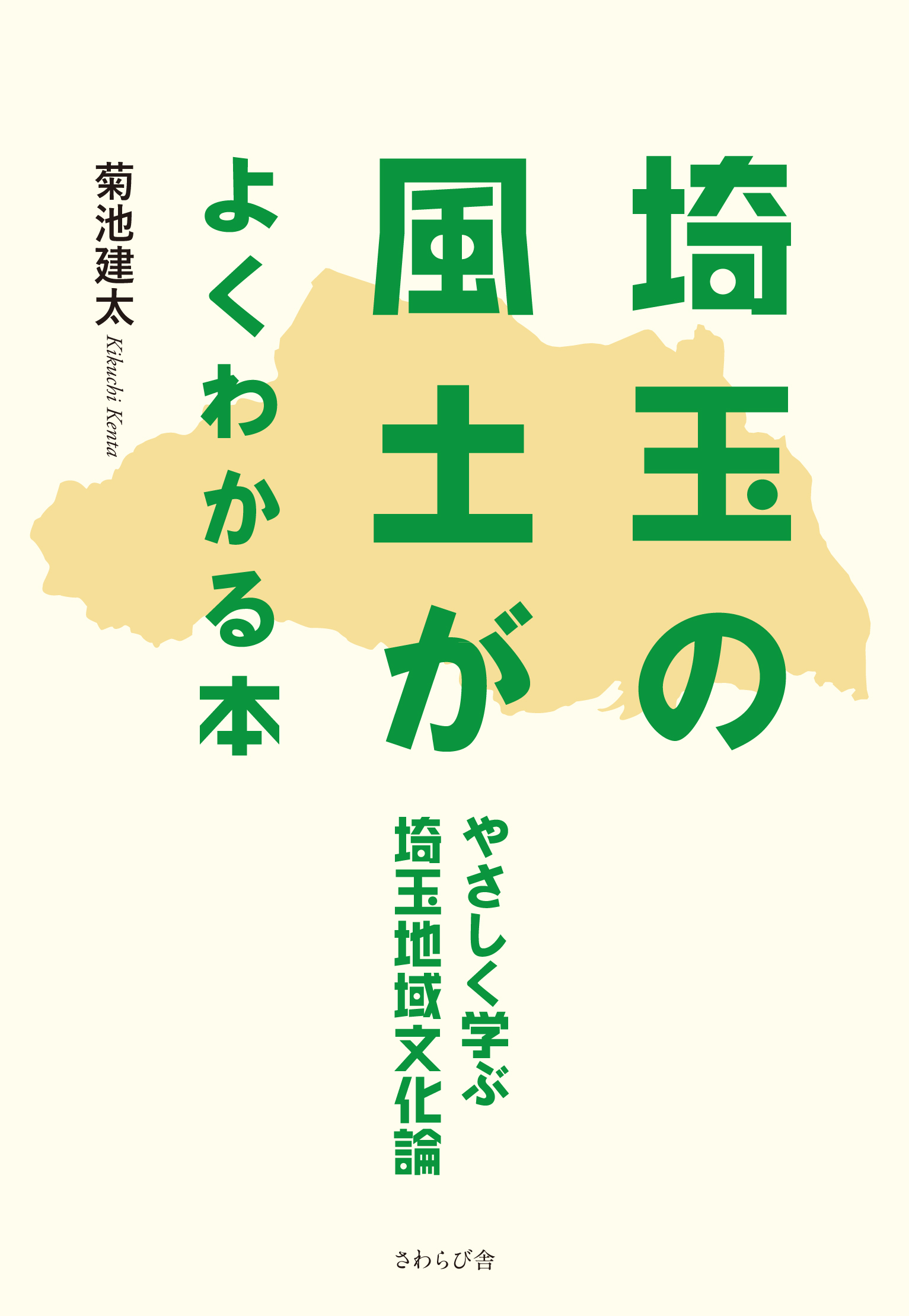

埼玉の風土がよくわかる本 やさしく学ぶ埼玉地域文化論

地理的視点から見つめ直す埼玉の底力。埼玉の気候・気象、農林業、自然災害と防災、水資源と産業、地域おこし・まちづくり。 著者:菊池建太四六判/並製/160頁ISBN 978-4-9908630-6-7初版発行年月:2019年6月定価:本体1,

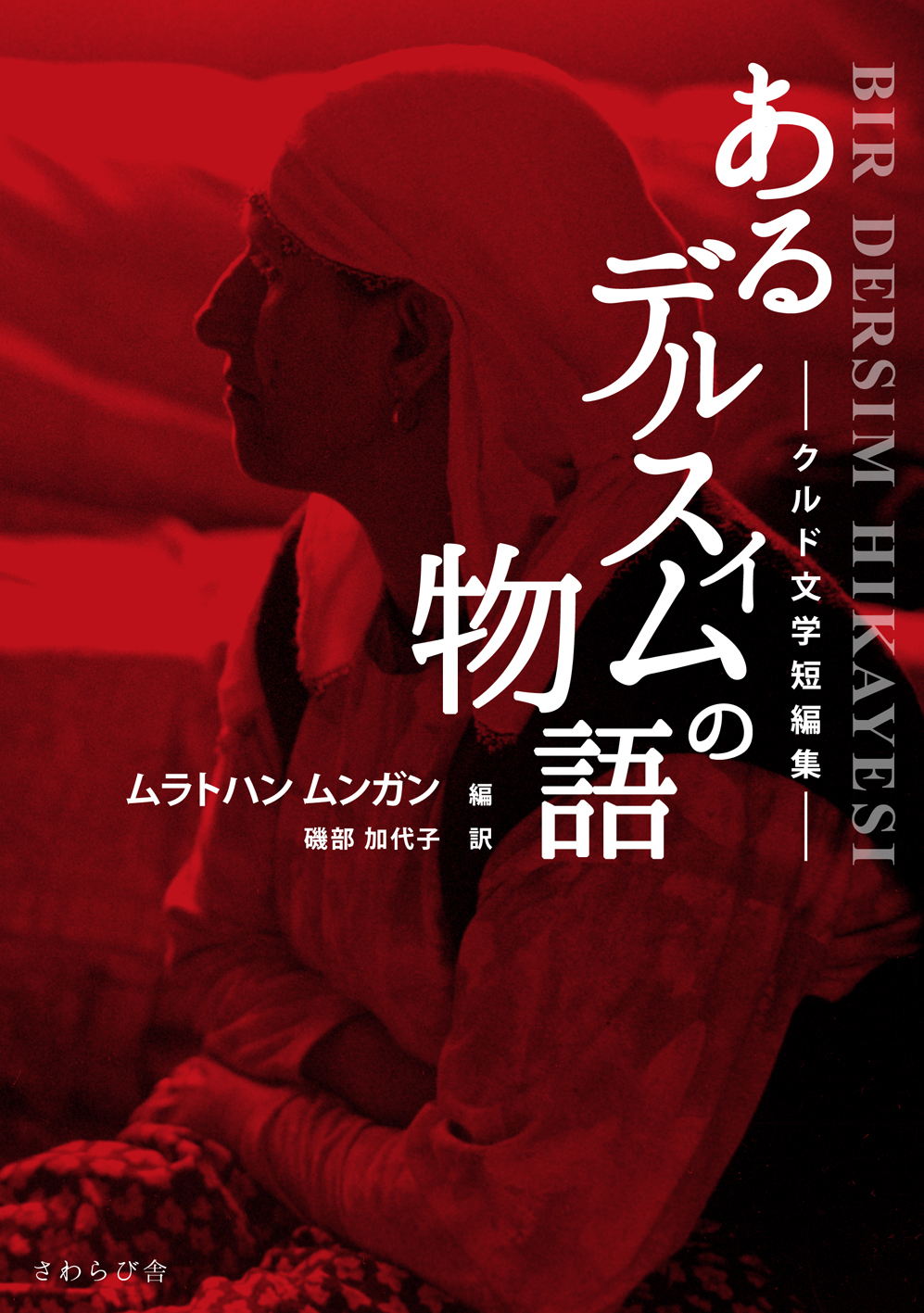

あるデルスィムの物語 クルド文学短編集

デルスィム、それはクルド人の土地 そして虐殺の地1937年トルコ、デルスィムで起きたクルド人虐殺をテーマに、10人のトルコ人作家が描いた、人々の記憶と葛藤をめぐる物語。 原題:Bir Dersim Hikayesi ムラトハン・ムンガン 編

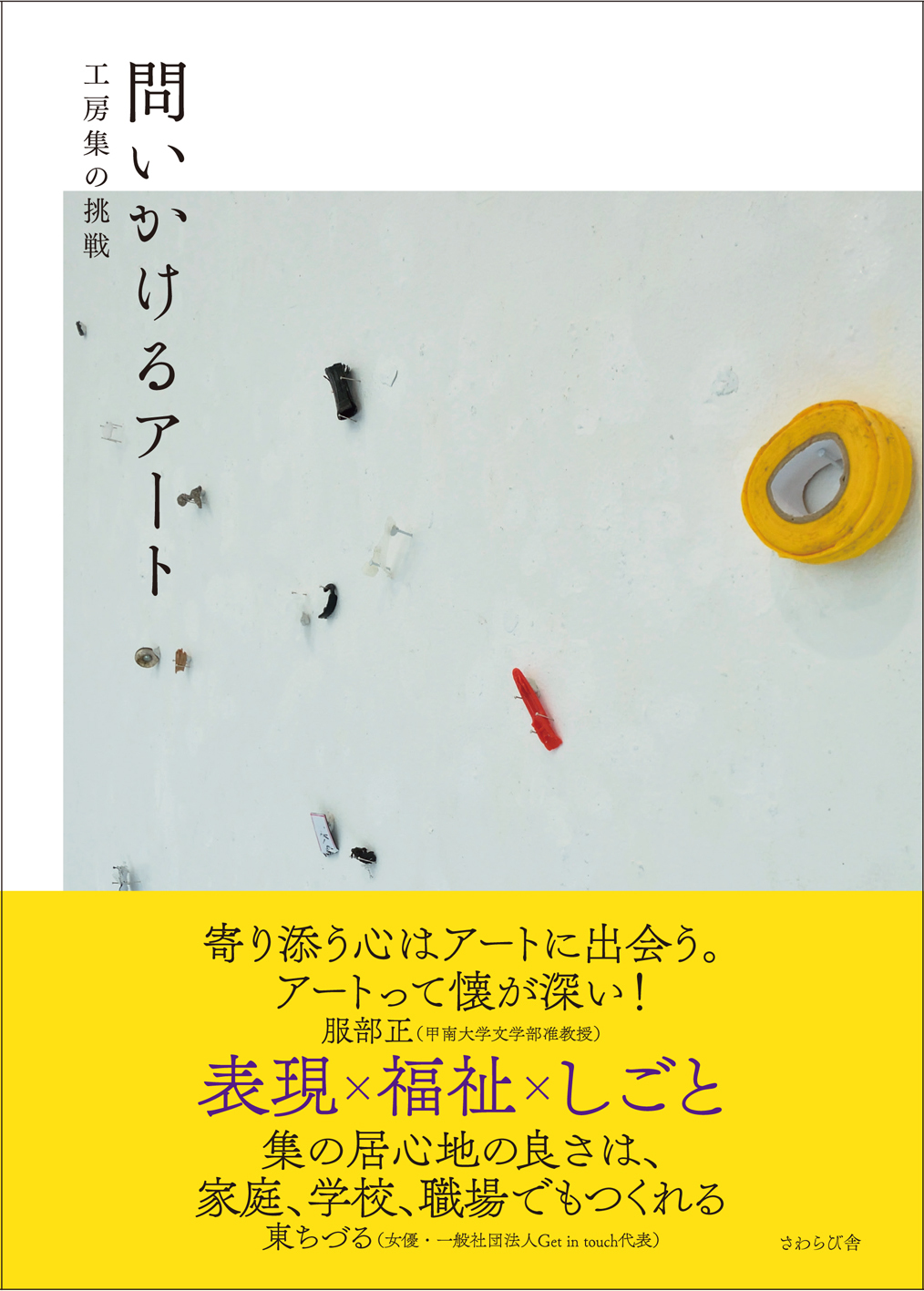

問いかけるアート 工房集の挑戦

埼玉県川口市にある障害者福祉施設「工房集」。そこでつくり出される作品は、美術や福祉の分野で注目を集めている。人間にとって表現するとは、人々が共に生きるとはどういうことなのか。「工房集」の生み出すアートが、閉塞した社会に風穴をあける。 編著:

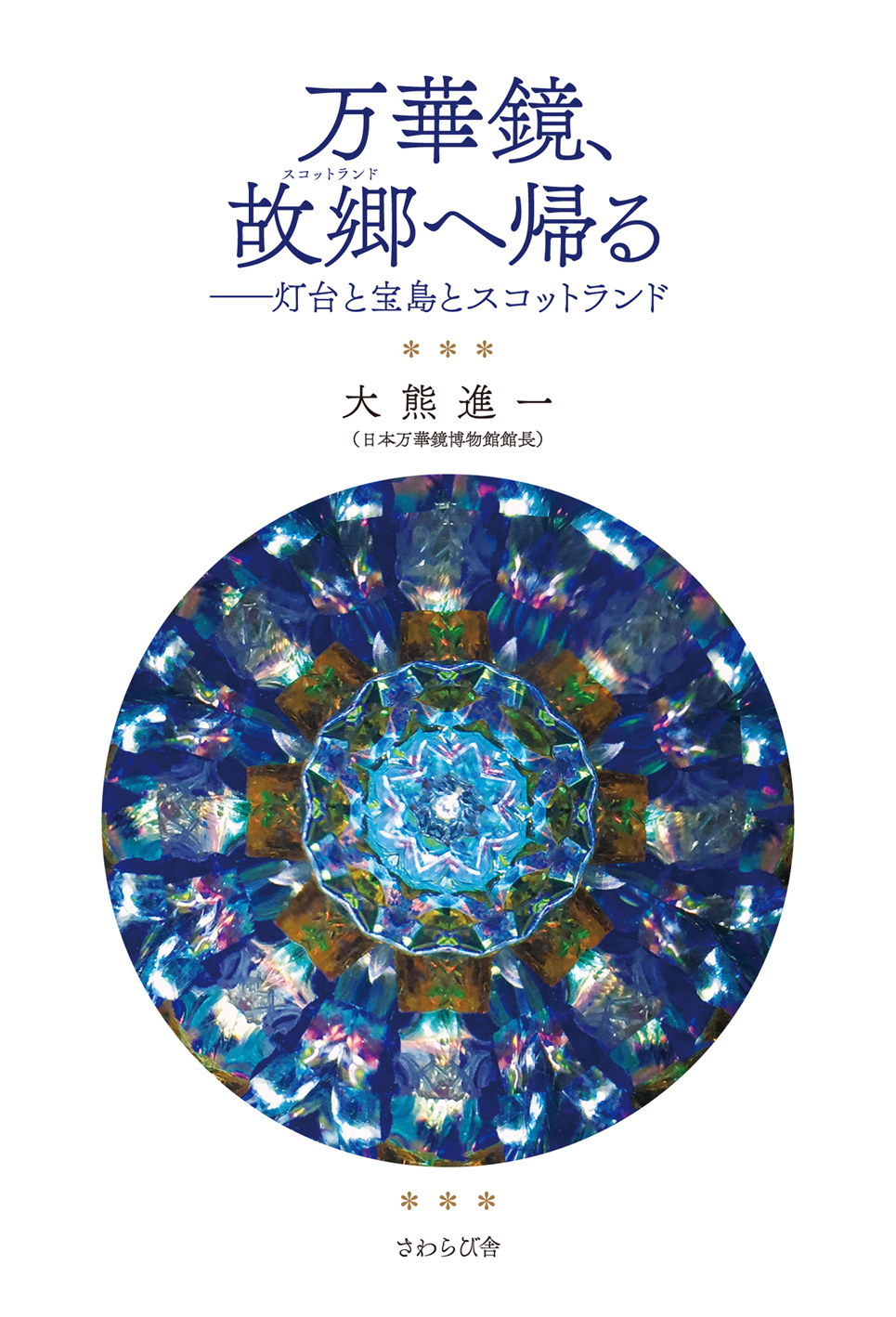

万華鏡、故郷(スコットランド)へ帰る 灯台と宝島とスコットランド

万華鏡誕生(1816年)から200年。その記念すべき年に、埼玉県川口市にある「日本万華鏡博物館」の貴重なコレクションが海を渡り、万華鏡の生まれ故郷・スコットランドで展示されることになった。筆者は、発明者・ブリュースターの足跡をたどり、日本の

埼玉県地方行財政制度の一考察

埼玉県の明治初期から戦後にかけて行財政制度の変遷を詳述した労作 著者:吉本富男A5判/上製/274頁ISBN 978-4-9908630-0-5初版発行年月:2016年2月定価:本体3,000円+税※現在、品切れ 【著者】吉本富男1925年

- 書店様へ

弊社の書籍は、JRC経由にてお取り扱いいただいております。トーハン、日販など、すべての取次への出荷が可能です。ご注文は、JRCまでお願いいたします。

JRC(旧称:人文・社会科学書流通センター)

JRC(旧称:人文・社会科学書流通センター)

- TEL:03-5283-2230/FAX:03-3294-2177

- http://www.jrc-book.com/

- ※直接のお取引も可能です。お気軽にお問合せください。

- 会社概要

| 社名 | 合同会社さわらび舎 |

|---|---|

| 所在地 | 〒335-0003 埼玉県蕨市南町3-2-6-701 |

| 電話・FAX | 050-3588-6458 |

| mail●sawarabisha.com (●を@に変えてご送信ください) |

|

| 事業内容 | 書籍の企画・編集・販売 |

| 設立 | 2016年1月19日 |

| 代表者 | 温井立央 |

社名の「さわらび(早蕨)」は、芽を出したばかりのワラビのことです。

春を告げる“さわらび”のように、埼玉県蕨(わらび)市から地域の魅力を伝える書籍を作ってまいります。

春を告げる“さわらび”のように、埼玉県蕨(わらび)市から地域の魅力を伝える書籍を作ってまいります。